|

| Kaamos: la lunga notte artica secondo i finlandesi |

Secondo la Nasa, quello del 2016 è stato il gennaio più

caldo di tutti i 136 anni documentati riguardo al clima globale del pianeta. Non solo la sua temperatura media è oltre un grado sopra la linea basale del 20° secolo ma, a causa di un

El Nino fuori misura, la zona che più ha risentito di questo aumento è

stata proprio l'Artico. Ed è lì, sulla Siberia, sul Canada

Settentrionale, sul nord della Groenlandia e in tutta l'area

dell'Oceano Artico situata oltre il 70° parallelo Nord che le

temperature sono state in media fra i 4 e i 13 °C al di sopra della

norma, per tutto il mese. Mano a mano che si va a Nord le notizie peggiorano:

oltre l'80° parallello nord, le medie delle temperature

dell'intera regione hanno raggiunto i 7,4°C oltre la norma; questa, in un anno normale sarebbe la

medesima escursione termica riscontrabile tra gennaio e aprile.

In sostanza gennaio ha mantenuto una temperatura media da primavera artica.

Ma dove sta il problema?

Il calore porta alla fusione più rapida dei ghiacciai e all'aumento del livello del mare di vari centimetri. Ma il guaio non si ferma lì: man mano che il ghiaccio – di color bianco e riflettente la luce – si ritira, scopre superficie di colore blu sull'oceano e verde-marrone sulla terraferma che riflettono molto meno e assorbono calore. Il termine scientifico che indica il valore della frazione di luce riflessa da una qualunque superficie è albedo: essa è massima (= 1) quando tutta la luce viene riflessa, minima (= 0) quando la luce viene tutta assorbita.L'albedo del ghiaccio è molto alta, (circa 0,9) quella della terra o della roccia è molto bassa (< 0,1), quella dell'acqua anche di più (= 0,07) perché gran parte dell'energia luminosa viene assorbita.

Il calore assorbito a causa della bassa albedo porta all'ulteriore scongelamento delle zone circostanti, nonché alla fusione del permafrost, il terreno congelato dell'estremo Nord, dove il suolo è perennemente ghiacciato (anche se in certe aree lo strato più superficiale si scioglie in parte d'estate e si ricongela d'inverno). Lo spessore dello strato di permafrost varia da zona a zona e può raggiungere, in Siberia, anche 1,5 km, mentre in Alaska e in Canada è di varie centinaia di metri. Al di sotto del permafrost, che funge da strato impermeabile, possono trovarsi vasti giacimenti di metano che verrebbero liberati nell'atmosfera se il permafrost si sciogliesse …

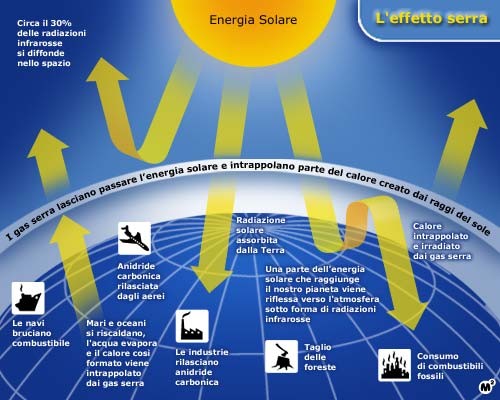

Il metano è un gas serra.

E questo si chiama circolo vizioso.

Tra le prime vittime dello scioglimento dei ghiacci e del permafrost ci sono i Sami, che vivono in una vasta area tra Russia e Scandinavia; Sono 100.000 in tutto – meno di un milione se uniti alle altre etnie indigene dell'Artico – su una popolazione globale di 13 milioni. Il popolo Sami vive soprattutto di pastorizia: le renne pascolano su un'area enormemente vasta e i cambiamenti climatici cambiano velocemente i loro territori.

"La neve arriva dopo, gli inverni sono più miti, la primavera arriva prima. Aumentano le piogge e diminuiscono le nevicate. La tundra si restringe […] Se l'autunno è troppo umido e poi le temperature crollano improvvisamente, si forma uno strato di ghiaccio sotto la neve che impedisce alle renne di raggiugere i licheni con cui nutrirsi. La neve secca va bene, quella umida può essere un disastro" (1)

In sostanza gennaio ha mantenuto una temperatura media da primavera artica.

|

| Primavera artica |

Ma dove sta il problema?

Il calore porta alla fusione più rapida dei ghiacciai e all'aumento del livello del mare di vari centimetri. Ma il guaio non si ferma lì: man mano che il ghiaccio – di color bianco e riflettente la luce – si ritira, scopre superficie di colore blu sull'oceano e verde-marrone sulla terraferma che riflettono molto meno e assorbono calore. Il termine scientifico che indica il valore della frazione di luce riflessa da una qualunque superficie è albedo: essa è massima (= 1) quando tutta la luce viene riflessa, minima (= 0) quando la luce viene tutta assorbita.L'albedo del ghiaccio è molto alta, (circa 0,9) quella della terra o della roccia è molto bassa (< 0,1), quella dell'acqua anche di più (= 0,07) perché gran parte dell'energia luminosa viene assorbita.

|

| Permafrost |

Il calore assorbito a causa della bassa albedo porta all'ulteriore scongelamento delle zone circostanti, nonché alla fusione del permafrost, il terreno congelato dell'estremo Nord, dove il suolo è perennemente ghiacciato (anche se in certe aree lo strato più superficiale si scioglie in parte d'estate e si ricongela d'inverno). Lo spessore dello strato di permafrost varia da zona a zona e può raggiungere, in Siberia, anche 1,5 km, mentre in Alaska e in Canada è di varie centinaia di metri. Al di sotto del permafrost, che funge da strato impermeabile, possono trovarsi vasti giacimenti di metano che verrebbero liberati nell'atmosfera se il permafrost si sciogliesse …

Il metano è un gas serra.

E questo si chiama circolo vizioso.

Tra le prime vittime dello scioglimento dei ghiacci e del permafrost ci sono i Sami, che vivono in una vasta area tra Russia e Scandinavia; Sono 100.000 in tutto – meno di un milione se uniti alle altre etnie indigene dell'Artico – su una popolazione globale di 13 milioni. Il popolo Sami vive soprattutto di pastorizia: le renne pascolano su un'area enormemente vasta e i cambiamenti climatici cambiano velocemente i loro territori.

"La neve arriva dopo, gli inverni sono più miti, la primavera arriva prima. Aumentano le piogge e diminuiscono le nevicate. La tundra si restringe […] Se l'autunno è troppo umido e poi le temperature crollano improvvisamente, si forma uno strato di ghiaccio sotto la neve che impedisce alle renne di raggiugere i licheni con cui nutrirsi. La neve secca va bene, quella umida può essere un disastro" (1)

dichiarazione di Bruce Forbes, ecologo

Università della Lapponia di Rovaniemi (Finlandia)

Avendo ormai la maggior parte

dei mesi del 2016 alle spalle possiamo constatare che tutti i

mesi, da gennaio a giugno sono stati rispettivamente i più caldi mai

registrati, come segnalato dal Goddard Institute for Space Studies

(GISS) della NASA. Siamo 1,3 °C oltre la

temperatura rilevata a fine Ottocento, con picchi molto al disopra di

questa media in varie parti del mondo. La calotta ghiacciata del Mar

Glaciale Artico ha fatto registrare record di minore estensione in

tutta la prima parte dell'anno e, in media nella stagione calda la

calotta è 40% meno estesa rispetto alle misurazioni datate fra la fine

degli anni Settanta e i primi anni Novanta.

Il GISS sta inviando ricercatori a monitorare i cambiamenti da vicino:

il progetto Operation IceBridge, ad esempio, misurerà le pozze

d'acqua causate dalla fusione del ghiaccio sulla calotta artica. Come abbiamo visto, la

superficie più scura delle pozze, avendo un'albedo molto bassa, contribuisce ad

accelerare la fusione della calotta.

Un’altra

campagna promossa dai ricercatori della Nasa chiamata Arctic-Boreal

Vulnerability Experiment studierà come foreste, permafrost

e altri ecosistemi stiano rispondendo all’aumento delle temperature

nell’Artico.

Per

approfondire:

Per saperne di più sul popolo SAMI vi rimando al mio post Vita da Sami

e a L'ultimo lappone, romanzo di Olivier Truc, che ho recensito su LN-Librinuovi.net

e a L'ultimo lappone, romanzo di Olivier Truc, che ho recensito su LN-Librinuovi.net